5月の自動車メーカーの販売台数トップ10:自主は強気、合弁はまだ「象の転身」

2023-06-20 14:06:365月の自働車市場は全体的に好調で、乗合自動車連合の発表によりますと、乗用車メーカーの卸売り販売台数は前年同期比25.4%増の199万7000台、前の月に比べて12.4%増となりました。今年に入ってからの累積卸売り販売台数は882万7000台で、前年同期比10.4%増加しました。特に、5月の販売台数が1万台を超えた乗用車メーカーは30社で、このうち7社が前年同期比100%以上、22社が10%以上伸びています。主流の乗用車メーカーが5月にかなりの伸びを見せたことがわかります。

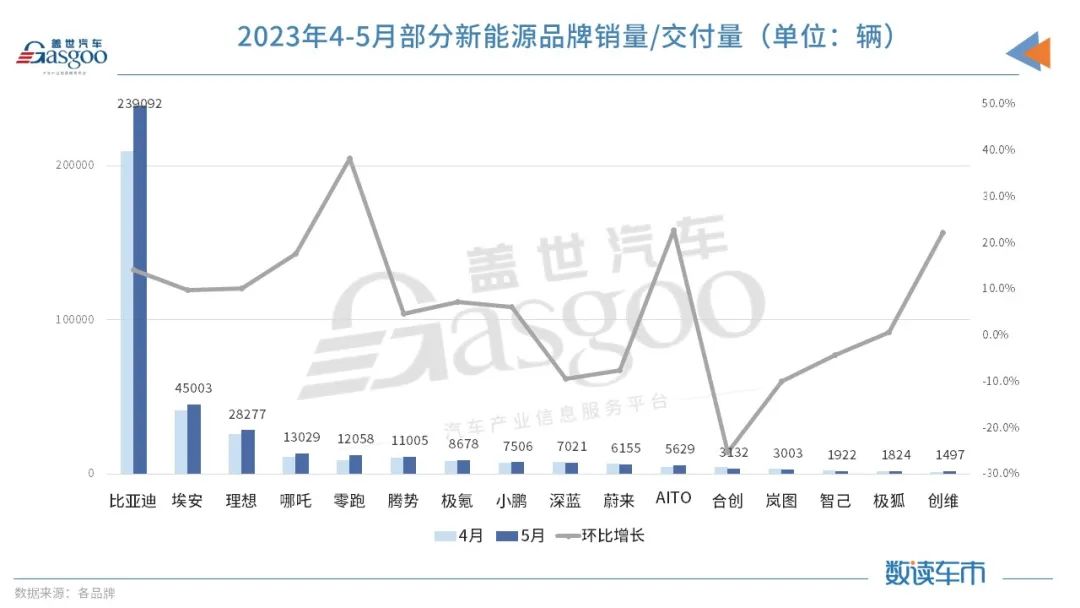

自動車メーカーの販売台数トップ10を見ると、5月の状況は比較的安定しています。bydは依然として市場影響力が最も大きいブランドで、1ヶ月の販売台数が20万台を突破した唯一の自動車メーカーでもあります。売上上位5社のうち4社が自社ブランドです。

bydは歴史を作り続けてい

bydは引き続き歴史を創造して、ブランドの影響力とコストパフォーマンスの高い製品によって、ずっと安定して新エネルギー市場のトップの地位に座って、全速力で前進して、年間300万台の販売の目標に向かって邁進しています。

競争相手の態度が変わったことが一番よくわかります。2011年、テスラの最高経営責任者(ceo)イーロン・マスクは海外メディアとのインタビューで、「bydがテスラの真のライバルだとは思っていない」と語っていましたが、今では実績でライバルからの尊敬を得ています。先日、マスク氏はツイッターでこのインタビューに応じ、何年も前のことだとし、「今、彼らの車は非常に競争力があります」と認めた。

事実、現在の国内新エネルギー市場のパフォーマンスを見ると、bydの競争相手はほとんどいません。2023年5月には、比亜迪の新エネルギー車が24万台近く売れましたが、2位のテスラの国内販売台数は7万8000台でした。

中国の新エネルギー自働車ブランドではbydが圧倒的な優位を占めています。

5月、比亜迪秦家族の販売台数は43757台に達しました。明らかに、新車秦PLUS DM-iチャンピオン版の推進の下で、秦家族は再び市場で成功を獲得しました。今年5月までに、byd秦ファミリーの累計販売台数はすでに100万台を突破しました。秦ファミリーのほか、byd傘下の宋シリーズ、元シリーズ、イルカなどの車種も5月の販売台数が3万台を突破しました。漢ファミリーの月販台数は2万台以上で安定しています。比亜迪の傘下のハイエンドブランドの騰勢も絶えず市場の驚きに貢献して、騰勢D9は5月の販売台数が再び万台を突破しました。また、新たに発売されたシーガルも、5月の販売台数が1万台を突破するなど、すでに新モデルが発売されています。

bydが売れ続けているのは、ブランド力だけでなく、新車を出し続けていることも鍵となっています。5月だけで、bydは相次いで漢dm-iチャンピオン版、漢dm-p戦神版、元Pro、宋Pro dm-iチャンピオン版など多くの新車種を発売しました。

もちろん、新エネルギー市場では、bydの産業チェーンレイアウトの優位性が鍵です。蓋世自動車研究院の分析によると、bydは重要原材料から核心部品や完成車の生産製造、充電やアフターマーケットのサービスまでを全面的にカバーすることで、生産コストを下げ、サプライチェーンの安定を保障しています。IGBT電気制御と働力電池のような核心部品において、bydは自供するだけでなく、積極的に外販を拡大し、すでに国内市場における核心部品サプライヤーとなっています。

国内市場の地位を強固にするだけでなく、bydも積極的に海外市場を配置しています。蓋世自働車の予測によると、2023年は比亜迪が輸出力を強化する元年で、比亜迪はすでに東南アジア市場で台頭して、例えば2022年の年間累計輸出車は5.6万台に達して、前年同期比で307%増加します。

しかし、5月はbydにとって良いニュースばかりではありません。5月末、bydは否定的な影響に遭遇しました。長城は車の蒸発汚染物質の排出が基準を満たしていない疑いで告発し、一定の論争を引き起こしました。まだ最終的な結果は出ておらず、双方や業界全体への影響を見守らなければなりません。

他のメジャーな自社ブランドも,力を出し続けてい

比亜迪はすでに国内市場での高い山だと言えば、その山に向かって「突撃」する他のブランドも、怠りはありません。数ヶ月連続で販売台数上位5社のうち4社を占めているのは、自働車メーカー全体としての強い市場の表れです。

奇瑞は、かつての自主的なビッグブラザーとしての底力を見せつつあります。5月、奇瑞自働車の3つのブランドはいずれも見事な成績表を出しました。奇瑞自働車の販売台数は10万台(10万3,160台)を突破し、前年同期比61.2%増となりました。5月の販売台数は19,821台で、前年同期比72.1%増加しました。スターツーブランドの5月の販売台数は7612台で、前年同月比109.2%増加しました。

新エネルギー事業において、奇瑞のハイブリッド戦略はすでに全面的に展開されています。5月に奇瑞グループは奇瑞火星アーキテクチャ-スーパーハイブリッドプラットフォームの初の量産モデルである瑞虎9を迎え、新車発売から数日後、奇瑞グループは鯤鵬電混c-dm専用エンジンと変速機の量産ラインアウトを発表しました。今後、鯤鵬電混c-dmシステムを基に、奇瑞の3大ブランドを全面ハイブリッド化するとのことです。

長安汽車の成績も悪くなくて、特に新エネルギー分野です。公式データによりますと、長安独自ブランドの新エネルギーの販売台数は5月、前年同期比113.42%増の3万台に迫り、1-5月の累計販売台数は104.41%増の13万6,323台でした。また、2025年までに年間120万台の新エネルギー車の販売を目指しています。

報道によりますと、これから長安汽車は集中的な新エネルギー車の投入段階に入り、長安系中国ブランドはすでに27種の新製品を発売する予定です。ディープ・ブルーはS7など6製品、アヴィータはE12など4製品、智電iDDはニュー・コンパクト・セダン、SUVなど5製品、長安啓源シーケンシャルはA07など5製品、凱程もスマート物流、電気ピックアップトラックなど7製品を発売する予定です。

吉利と長城も最近好調で、5月には前年同期比30%以上の伸びを見せました。また、吉利と長城は最近重量級の新車を発売しました。吉利の銀河L7と長城のハーバーロレンスシリーズです。いずれも高い注目を集めており、ポジションはほぼ同じで、ターゲットもbydの宋ファミリーです。もし銀河L7と梟竜のシリーズは潜在力を実現することができて、期待の市場の表現を得て、吉利と長城は市場できっと更に大きい突破があります。

合弁ブランドは「象のターン」

時代のボーナスを手にした自主的な自動車メーカーは、電動化という大勢によって「直線的な追い越し」という快挙を成し遂げつつあり、新しい市場の新構図の一面には、まさに合弁ブランドのモデルチェンジの「陣痛」が現れているのです。全体的に見ると、主流の合弁ブランドのほとんどは電動化モデル転換の初期段階にあり、電動車の主力製品が不足しています。

乗合自動車連合の発表によりますと、5月の新エネルギー車メーカーへの卸売り浸透率は33.7%で、前年同期の26.5%から7.2ポイント上昇しました。そのうち、自主ブランドの新エネルギー車の浸透率は50.4%に達し、主流合弁ブランドの新エネルギー車の浸透率は4.3%にとどまっています。

主流の合弁ブランドの中で、本格的な電動化が進んでいるのはフォルクスワーゲンだけです。5月、南北フォルクスワーゲン合計の卸売り販売台数は17,478台に達し、主流合弁ブランドの純電気自動車市場シェアの58%を占めました。

フォルクスワーゲンは南北合弁会社だけでなく、国内でも新エネルギー車の「新しい戦場」を展開しています。このほど、フォルクスワーゲングループ(中国)の最高財務責任者(cfo)であるハイヨーゲン氏は、総額231億元の投資計画を発表しました。また、フォルクスワーゲンは、次世代の完全な電気プラットフォームSSPが、フォルクスワーゲン安徽で生産されることを明らかにしました(ポルシェなどの高級ブランドの電気モデルが、フォルクスワーゲン安徽で国産化される可能性も排除できません)。

vwの中国事業における安徽の重要性が高まっており、スマート電動化の分野では、vw安徽を通じて中国市場で巻き返しができるかどうかが重要なポイントとなります。

saicは電動化においても画期的なブレークスルーを達成しています。オートエネルギーのプラットフォームに基づいて開発された新しい電気自動車「ビュイックE5」は、先日納車が開始されました。販売価格が20万8900元からのこの純電気の中大型合弁SUVは、ガソリン車時代のすれ違い競争を通じて消費者を引きつけることに長けた米国系車の製品戦略を継続しています。誠意はあるが、ますます厳しい国内の新エネルギー車ユーザーの心に響くかどうかは、もう少し見届ける必要がある。

電動化は日本車のほうが遅れています。最近の一連の発信からも、日本ブランドの危機感が伝わってきます。ホンダの三部敏弘社長は、「反撃の方法を考えています。さもなければ、我々はこの競争に負けてしまうでしょう」そのため、11代目アコードの国内発売時に、ホンダは従来型のハイブリッド車に代わってプラグインハイブリッド車を選択しました。トヨタは第5世代THSハイブリッドシステムに依存しており、ハイブリッドシステムにおける電気駆動の重要性を強調し始めています。日産は新しい「キックスe-power」を発売し、中国ブランドがよく使う「ガソリンと電気は同じ価格」というスローガンを掲げて、低価格で高スペックな新戦略で中国市場の劣勢を挽回しようとしています。

ただ,トータルで見ると,日本車が新エネルギー事業で強いのは,やはり一般的なハイブリッド市場です。5月の広汽トヨタのハイブリッド車の販売台数は24,700台に達し、一汽トヨタも16,573台を販売し、この2社がハイブリッド市場で最も高いシェアを占めています。また、ハイブリッド市場では国内独自ブランドの販売台数も徐々に伸びており、広汽伝祺は5月に5000台以上のハイブリッド車を販売し、東風風神も1000台(1233台)を突破しています。